ボロディンの『ダッタン人の踊り』はヴィオラが活躍するオケ曲ですよね。

活躍するだけに目立つ場所もあります。

今回はダッタン人の踊りでヴィオラが最も目立つメロディーの部分を取り出してみました。

その部分の練習方法を僕なりに考えてみたので参考になさってください。

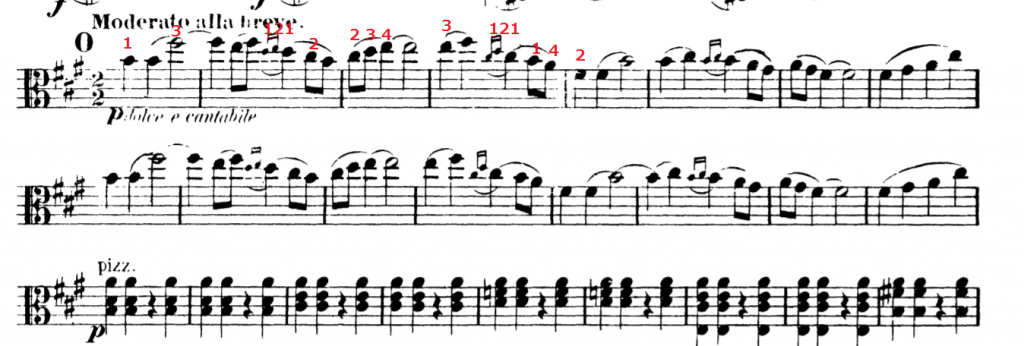

該当箇所

該当箇所の楽譜です。僕の運指を記しておきました。

練習方法(基礎編)

練習方法(基礎編)では、表現力以前にクリアしておくべきことを扱います。

4つのSTEPに分けて解説していきますので、ひとつひとつ確実にクリアしていきましょう。

STEP1 テンポ・リズムを安定させる

1.練習方法

四分音符=60のテンポで遅れたり走ったり転んだりしなくなるまで反復練習をする。1小節4拍で必ずメトロノームを用いる。

装飾音譜が著しく苦手な人は、この段階で無理してつけなくても良い。また、音程をあまり気にしなくても良い。

2.練習意図・効果

この箇所はポジション移動が多く、装飾音譜が難しいためリズムの安定が難しいです。

また、歌いたくなる箇所だからこそ起こりうることなのですが、自分の歌い方に酔ってテンポが安定しない傾向にあります。(自分の演奏を録音するとよくわかります)

ですから、四分音符=60、1小節4拍のメトロノームのもと、これらを安定させる意図があります。

3.達成が難しいと感じる場合

無理せずテンポをさらに落として練習してください。

STEP2 装飾音譜の練習

1.練習方法

最初はメトロノームを用いず、自分のペースで練習します。装飾音譜を迅速に奏することを意識し、装飾音譜の箇所で力まなくなるまで反復練習をします。音程もあまり気にしなくて良いでしょう。

ある程度できるようになったら、メトロノームを用い、四分音符=60でSTEP1と同様に練習します。

最も重要なことですが、装飾音譜はあくまでも「装飾」であることを忘れないでください。

2.練習意図・効果

装飾音譜が上手くいかないのは、装飾音譜を意識しすぎて力んでしまうことが原因です。

装飾音譜は力が入った状態では決して上手くいきません。力を抜くことがとても大事です。

STEP2の意図は、とにかく装飾音譜の箇所に慣れ、さほど意識しなくても弾けるようにすることにあります。ですからメトロノームや音程といったプレッシャーを与えず、リラックスした状態で練習しましょう。プレッシャーを与えすぎると、装飾音譜は力んでしまうものです。

3.達成が難しいと感じる場合

さらに基礎的な部分に問題があると思います。該当箇所の装飾音譜は1→2→1の運指です。どの弦でも良いので、1→2→1→2→…の運指の基礎練をしましょう。

例:G線の1stポジションでA→B→A→B→…をメトロノームでゆっくりからだんだん速くしていく。

STEP3 音程を安定させる

1.練習方法

チューナーを用います。ピッチはご自身のオケのピッチに合わせてください。分からなければ442Hzに合わせてください。

まず、最初の音Hを出してください。この音程があっていたら、H→H→Fisまで弾き、ここでチューナーを見ます。Fisが外れてしまったら、最初のHからFisまでやり直し。Fisがあっていたら、また最初のHからH→H→Fis→Eまで弾きチューナーを見ます。Eが外れてしまったら、最初のHからEまでやり直し。Eがあっていたら、また最初のHから…

つまり、音程をクリアするごとに一音ずつ増やしていく、ということです。

非常に根気のいる練習ですが、最も確実に音程を安定させることができます。

2.練習意図・効果

上述のとおりです。根気よくやれば必ず成果が出ます。特に最初のHからFisに跳躍する部分は妥協をしてはいけません。

3.達成が難しいと感じる場合

音程に注意してA dur の音階を練習しましょう。

STEP4 弓の返しを滑らかにする

1.練習方法

録音機を用意することを推奨します。ちなみにiPhoneの録音は性能が良いです。

ない場合は自分の耳でよく音を聴くようにしてください。

弓の返しを意識して1回演奏し、それを録音します。すぐに録音を聴き、返しで音がゴツゴツしていないか、もしくは音楽の流れが途切れていないかをご自分で評価してください。

※録音でリズムや装飾音、音程などが気になった場合はSTEP1~STEP3を復習しましょう。

2.練習意図・効果

曲想が滑らかな個所ですから、弓の返しが悪いとフレーズが台無しになってしまいます。弓の返しは、意識することと録音して聴くことで劇的に改善します。

3.達成が難しいと感じる場合

弓の返しに気を使った音階練習をすると良いでしょう。特にD線とA線部分で行うと良いです。

練習方法(表現編)

基礎編がある程度できてきたら、表現に挑戦しましょう。こちらもSTEPに分けて解説します。

STEP1 自分の理想を持つ

1.練習方法

このステップが最も重要です。

何かを表現するためには、どう表現したいのか自分の中に理想があったほうがいいのです。

様々な音源を聴き、楽譜を自分なりに分析して大まかな理想のイメージを作ってみて下さい。

そのイメージは、無理して言葉にする必要はありません。このステップではなんとなくで良いのです。

2.練習意図・効果

上述のとおり。

3.達成が難しいと感じる場合

この曲のこの箇所が好きであれば、誰にでもきっとできます。

STEP2 拍感を意識する

1.練習方法

録音機があると良いです。この箇所は2分の2ですから、1小節のなかの強迫-弱拍のメリハリを感じて弾きましょう。

自分の録音を聴いてみて、2拍子の拍感があるかどうか注意してみましょう。

2.練習意図・効果

拍は1小節の中での感情の起伏ですから、拍感を意識することは表現において重要です。

2拍子であれば、強-弱-強-弱-…の波形が、4拍子であれば強-弱-中-弱-強-弱-中-弱-…の波形があります。

これをクリアすることは西洋音楽表現の基礎と言えるでしょう。

3.達成が難しいと感じる場合

拍感を意識するあまりリズムが崩れることが多いですから、メトロノームを使いましょう。

STEP3 跳躍後のFisの音色をきれいに

1.練習方法

録音機があると良いです。まずはこのFisに対する自分の理想を作って下さい。

さらに以下のことに必ず注意してみて下さい。

・音に力みが無く透き通っているか

・跳躍で怖がって自信のない音になっていないか

自分の録音を聴き、何度もトライして納得いくまで頑張りましょう。

2.練習意図・効果

Fisはこのフレーズの中で最も高い音ですから、大変重要な音です。この音には絶対にこだわりましょう。

3.達成が難しいと感じる場合

焦らずゆっくりと。

STEP4 長い音に余裕を持たせる

1.練習方法

録音機があると良いです。以下の譜例にしるしをつけた音に余裕を持たせましょう。

これらの音に対して自分の理想を持ちましょう。

参考までに僕は

歌いこむわけでもない、か弱いわけでもない、観客にゆだねるような音

を理想としています。

絶対に避けるべきことは、

・力んだ音

・音の開始がはっきりしない

・次の音に移るのが早すぎる(突っ込んでしまう)

2.練習意図・効果

表現に重要なのは長い音です。長い音は人の心に直に訴えかけるからです。ですからこれらの音にこだわりを持ちましょう。

3.達成が難しいと感じる場合

拍感を忘れていませんか? 左手の押さえが甘くありませんか? 弓と弦の角度が垂直ですか? 指板寄り過ぎたりコマ寄り過ぎたりしませんか?

STEP5 安定したヴィブラート

1.練習方法

非常にゆっくりなテンポで、ヴィブラートを意識して練習する。ヴィブラートが滑らかになるまで反復する。

2.練習意図・効果

良いヴィブラートは音を豊かにしますが、悪いヴィブラートは音楽を壊します。

良いヴィブラートとは、なめらかで揺れ幅や間隔が一定であり、さらに幅や感覚が曲に調和しているものを言います。

逆に悪いヴィブラートは、ゴツゴツしていて不規則で、曲想に対して速すぎたり幅が大きすぎたりするものを言います。

曲に調和しているかどうかはあなたの感性です。自分の感性を信じ、練習に励みましょう。

3.達成が難しいと感じる場合

曲の中ではなく、基礎練としてのヴィブラートの練習をした方が良いでしょう。

STEP6 あとは弾き込む!!

1.練習方法

後は練習回数です。定期的に録音したり人に聴いたりして、自分の演奏のフィードバックを受けることを忘れないでください!

2.練習意図・効果

表現は本来言葉で表現できないものです。同じ個所を何回も反復することにより、言葉では表せない自分の理想の表現に近づけることができます。

3.達成が難しいと感じる場合

ここまで来たら出来ないということはないはず!