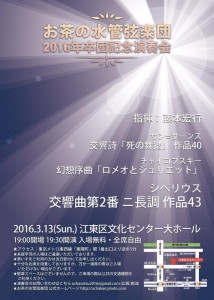

御茶ノ水管弦楽団卒団記念演奏会

2016年3月13日19:30開演(詳細はチラシをクリック)

ツイッターで回ってきた演奏会なのですが、その中にサン=サーンスの交響詩『死の舞踏』というのがあり、これに反応して記事を書きます。

『死の舞踏』について簡単に紹介

ざっくり言いますと

毎年ハロウィンの夜0時に「死神」が現れヴァイオリンを弾きだし、日の出とともに雄鶏が鳴きだすまで、骸骨がそれに合わせて踊る

という言い伝えを表現した交響詩です。

(参考:https://en.wikipedia.org/wiki/Danse_macabre_(Saint-Sa%C3%ABns))

曲を通して目立つヴァイオリンソロは死神の弾くヴァイオリンを表現したものです。

注目はヴァイオリンソロのチューニング

この曲のヴァイオリンソロには奏法上の面白い特徴があります。

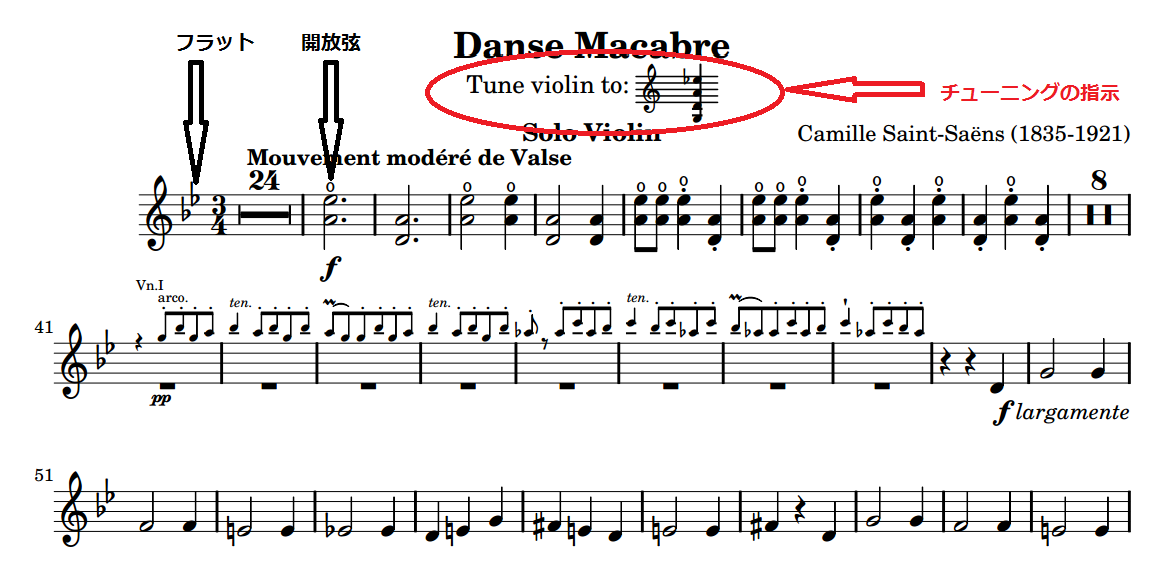

とりあえずソロの譜面の冒頭を見てみましょう。

なんと「E線のチューニングをEsにしろ」という指示があります。

これはスコルダトゥーラ(邦名:変則調弦または特殊調弦)と呼ばれる奏法です。

なぜスコルダトゥーラを使うのか

もう一度楽譜を見てみましょう。

AとEsの和音を冒頭で連発する譜面となっています。

冒頭以外にもこの和音は出現します。

ですから、スコルダトゥーラを使うことで、まず演奏が容易になるという利点があります。

次に、開放弦同士の方が音色が調和し良く響くという事情もあるでしょう。

また、開放弦をいつもと違う張力にすることで音色を特殊なものにし、ソロを際立たせるという役割もあります。

今挙げた三点がスコルダトゥーラを取り入れる(または作曲家が取り入れた)主な理由と言えます。

スコルダトゥーラを用いるヴィオラ曲あります!

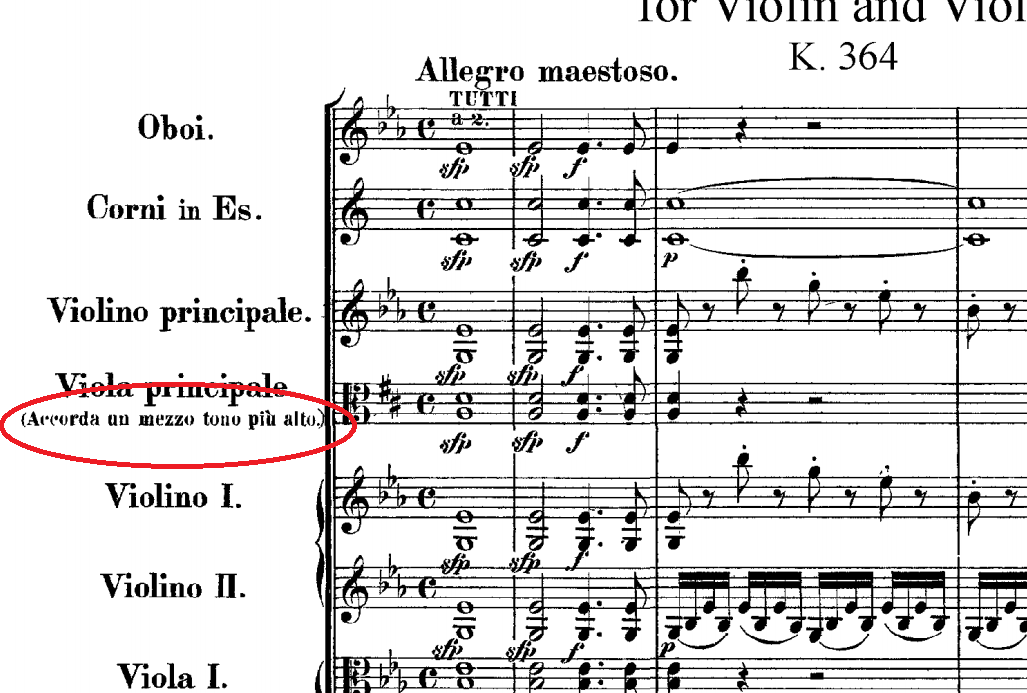

モーツァルトの『ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲』はヴィオラの調弦がすべて半音上がります。

つまりCis-Gis-Dis-Aisとなり、これは作曲者モーツァルトの指示です。

楽譜には本来よりも半音低い音程が書かれており、楽譜の表記がDであればDis線を平然と弾けば良いわけです。

楽譜は音程を示すのではなく運指を示しています。

作曲者モーツァルトの気遣いなのだと思いますが、最初のうちは大混乱を起こすこと間違いなしでしょう(笑)

赤く囲った部分に”Accorda un mezzo ton piu alto”と言う意味不明な外国語が書いてありますが、これは前述したモーツァルトの指示や読譜上の注意を書いている(のだと思います!)

最後に

私は『死の舞踏』が大好きで、ちょっとしたツイートに反応して1000文字以上も書いてしまいました。

皆さんもYouTubeなどで聴いてみて下さい!

オケ版、ピアノ版、ピアノ+ヴァイオリン版などがあると思います。

どれもそれぞれの特徴が出ていて面白いですよ!

ちなみにキム・ヨナが過去この曲でフィギュアスケート踊ってますね(笑)

スマホの通信量に余裕のある人は見てみて下さい!

おしまい。