先週の金曜に、これを聴きに行きました。

最近ドヴォルザークにはまっているのに加え、今度ドヴォルザークのチェロコンチェルトに乗る機会があるので、A席3500円を奮発しました。

聴きに行こうと決めたのが当日の朝で、昼の予定を済ませてから四ツ谷へ向かったため、席に着いたのが開演3分前になってしまいました。

四ツ谷駅から走ったため、全身汗だくで会場入りしてしまい、私と席を隣にした品の良いおばあさまはさぞかし迷惑な思いをしたことと思います。

この場にて深くお詫び申し上げます(笑)

ドヴォコンの演奏で留意すべき点

プロオケを聴いてみて、自分の演奏やアマオケの上達につながるなと思った点を挙げたいと思います。

・最初の音には慎重にならなければならない

人と初めて会った時の第一印象は、その後もずっと影響すると言われますが、これは演奏においても同じだと思います。

最初の音並びに最初のフレーズが素晴らしいと、聴衆は無意識のうちに

「この演奏はきっと素晴らしいのだろう」

と考えるようになり、この印象が定着するので、そのあと少しくらい失敗しても聴衆は好意的に解釈するようになります。

もし、最初の音やフレーズがイマイチだと、逆のことが起こり、挽回することが難しくなります。

最初の音・最初のフレーズには細心の注意を払わなければなりません。

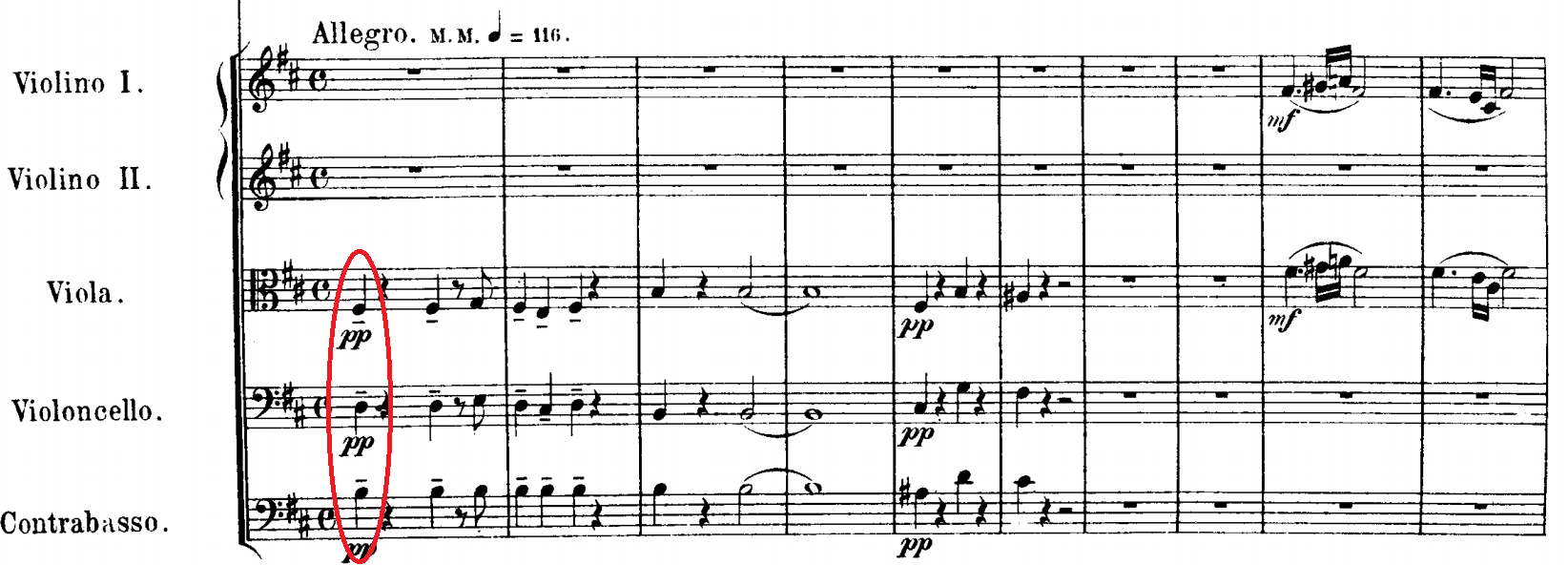

ドヴォルザークのチェロコンチェルトの冒頭の弦セクションのスコアを見てみましょう。

一番最初の和音はヴィオラ・チェロ・コントラバスによるHmoll(ロ短調)の音階で、pp。

このppというのが曲者で、ヴィオラ以下は発音が難しい音量です。

テヌートがついているので、しっかり弾こうとすると音量超過になりがちな一方で、音量に気をつけすぎると音が情けなくなってしまいます。

弓をしっかり傾け、弓の幅が少なくなり過ぎないようにするのがポイントです。

あとは練習あるのみ!

クラリネットの一音目と息を合わせるのも大事です。

・オケがソリストをかき消さないように

チェロ一本に対してオーケストラで伴奏をするので、音量的なハンデが大きすぎます。

オケが普通に弾くだけで、容易にソロをかき消す音量が出てしまうので、要所要所でオケ側は音量に細心の注意を払わなければなりません。

特にソロが速弾きしているところは、ソロの音が小さくなりがちなのでオケはしっかりと落とす必要があります。

・ソリストとの合わせ練習はとても大事

ソリストは自分の表現を優先させるため、音楽を揺らしてくることが多いです。

ソリストがどのように音楽を作っているのかをオケ側が把握していないと、主要な和音でずれが生じてしまいます。

ソリストの音楽観を理解するために重要なのが録音で、合わせ練習の録音がとれるならば、とった方が良いでしょう。

その録音を、オケ員全体で共有することがとても重要です。

一人一人がその録音を聴きこむことで、ソリストとオケの致命的なずれを避けることができます。

まとめ

オーケストラの曲において、コンチェルトはとても難しいジャンルです。

なぜならば、オーケストラ内で息を合わせることと、ソリストと息を合わせることを同時並行で行わなければならないからです。

普段交響曲を作り上げるうえで気を付けていることに加えて、ソリストとの兼ね合いで気を使わなければならないことがたくさんあります。

その意味、コンチェルトはとても勉強になりますし、オーケストラとしての成長にもつながると思います。

アマオケはプロオケと違って合わせの回数が多いので、毎回の合奏を有意義にすることでプロオケとは違う一体感が出せるようになると私は考えています。

おしまい。